Crepúsculo: a erosão do controle dos EUA e o futuro multipolar

Dossiê n. 36

![]()

A História frequentemente se move em saltos, solavancos e em ziguezague.

– Friedrich Engels, Das Volk, n.16, 20 de agosto de 1859

Em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao Caribe, a história começou a dividir-se em duas. Antes desse momento, nenhum império havia tido alcance planetário. A partir daquele ano, as grandes potências europeias passaram a dominar o mundo e, a partir do final do século XVII, essa dominação foi organizada e legitimada em nome da ideia de raça, uma construção com consequências catastróficas para a humanidade.

A autoridade colonial enfrentou constante resistência. Os intelectuais colonialistas imaginavam a si mesmos como figuras da Grécia Antiga, como Hércules guerreando contra a monstruosa Hidra de Lerna – rebeliões no mar, nas plantations, nas montanhas e florestas, nas tabernas dos portos, nas terras comuns que sobreviveram fora do alcance do poder colonial e nos novos espaços insurgentes criados por aqueles que fugiam[1]. Quando o capitalismo, enraizado na plantation colonial, começou a agarrar o planeta com seus tentáculos, a fábrica e a cidade tornaram-se locais-chave de luta.

Se houve uma revolução que marcou o início do fim da época colonial e que inaugurou uma nova civilização liderada pelos trabalhadores, essa foi a Revolução Haitiana de 1804. Os africanos escravizados derrotaram as quatro maiores potências europeias da época, conquistaram sua liberdade e declararam uma República independente. Essa revolução foi rapidamente interrompida. Em 1825, os franceses enviaram doze navios de guerra para exigir que a nova República pagasse uma indenização aos ex-proprietários das plantations, cujo valor seria equivalente a mais de 20 bilhões de dólares hoje[2]. A afirmação da liberdade foi recebida com a imposição de dívidas, uma tática de dominação neocolonial que seria explorada impiedosamente contra as lutas de libertação do século seguinte.

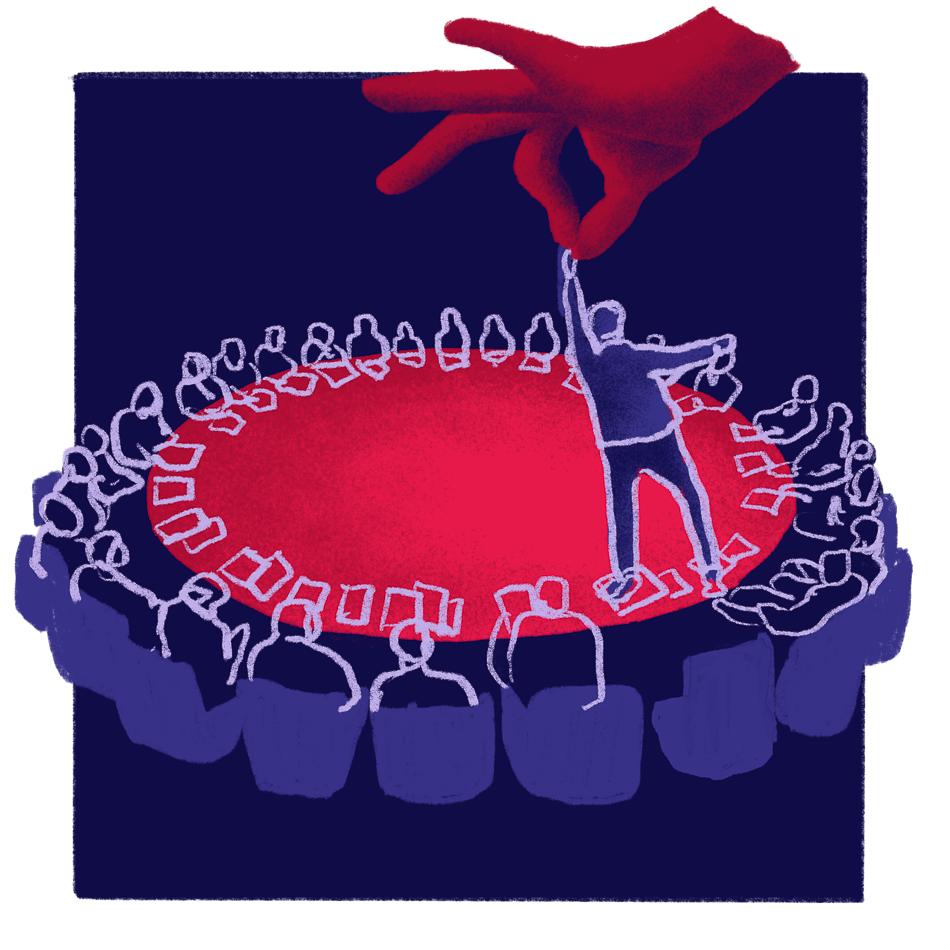

A Segunda Guerra Mundial, resultado da tentativa dos fascistas alemães de retornar às práticas coloniais europeias, levou as potências do velho continente a uma terrível conflagração que as deixou, ao final, gravemente enfraquecidas. Foram então os EUA, a mais poderosa colônia europeia de povoamento, que assumiram a gestão neocolonial do planeta. Agora, quase oitenta anos depois, a primazia dos EUA entra em seu crepúsculo. Alguns intelectuais estadunidenses, remontando à Grécia Antiga, argumentam que a ascensão da China ameaça os EUA e torna a guerra inevitável. Essa teoria, conhecida como a armadilha de Tucídides, é extraída do argumento da História da Guerra do Peloponeso, em que a ascensão de Atenas levou Esparta a uma guerra necessária em defesa de seus interesses.² Os EUA impuseram um conflito hostil à China e a outros países que consideram uma ameaça. A China não pretende suplantar os EUA, mas apenas inaugurar uma ordem mundial multipolar.

A ideia de uma armadilha de Tucídides faz parte da guerra híbrida que agora domina o planeta.

Este dossiê n. 36 (jan. 2021) explora o surgimento de uma nova guerra fria imposta pelos Estados Unidos à China e as formas de guerra híbrida que têm sido utilizadas como parte desse novo cenário estratégico.

Parte 1: o século estadunidense

![]()

A equipe de Planejamento de Políticas do Departamento de Estado dos EUA distribuiu um memorando, no final da década de 1940, no qual argumentava que “buscar menos que um poder preponderante é optar pela derrota. O poder preponderante deve ser o objeto da política dos Estados Unidos”[3]. Estes emergiram da terrível violência da Segunda Guerra Mundial como a economia mais poderosa, com uma infraestrutura intacta e uma força militar impressionante que possuía a arma mais perigosa: a bomba nuclear. O país fez uso dessas vantagens para estabelecer uma série de instituições cujo objetivo era estender o poder dos EUA globalmente. Entre elas, instituições políticas multilaterais (como as Nações Unidas), instituições econômicas multilaterais (como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial), instituições de segurança regionais (como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Organização do Tratado Central e a Organização do Tratado do Sudeste Asiático) e instituições políticas regionais (como a Organização dos Estados Americanos).

Os EUA agiram rapidamente para conter os novos Estados que emergiram das lutas anticoloniais. Patrice Lumumba, recém-eleito presidente do Congo, foi assassinado em um complô apoiado por Washington em 1961. Movimentos radicais foram combatidos de forma impiedosa. Na Indonésia, mais de um milhão de pessoas foram assassinadas enquanto militares, agindo com o apoio estadunidense, tentavam destruir o Partido Comunista da Indonésia e sua base de apoio após o golpe de 1965[4].

A União Soviética e outros Estados comunistas, bem como setores radicais das forças anticoloniais no Terceiro Mundo, funcionaram como um freio parcial às ambições dos EUA. Quando a URSS começou a se fragmentar em 1990, esse escudo desapareceu e o acelerador da primazia dos Estados Unidos atingiu a velocidade máxima. O US Defense Planning Guidance [Orientações para o planejamento de defesa], de 1990, presidido por Dick Cheney, deixou evidente sua agenda:

Nosso primeiro objetivo é evitar o ressurgimento de um novo rival, seja no território da ex-União Soviética seja em outro lugar […] Esta é uma consideração dominante subjacente à nova estratégia de defesa regional e exige que nos esforcemos para impedir qualquer potência hostil de dominar uma região cujos recursos seriam, sob controle consolidado, suficientes para gerar poder global. […] Nossa estratégia deve agora voltar a se concentrar em impedir o surgimento de qualquer potencial futuro competidor global.[5]

Em 2000, o Projeto para um Novo Século Americano publicou Rebuilding America’s Defenses [Reconstruindo as defesas estadunidenses]. O relatório informou que a primazia dos EUA “deve ter uma base segura na inquestionável preeminência militar dos EUA”[6]. O financiamento para as Forças Armadas dos EUA expandiu astronomicamente antes do ataque da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001. Em 2002, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, do presidente George W. Bush, afirmava que “Nossas forças serão fortes o suficiente para dissuadir adversários em potencial de buscar um aumento militar na esperança de superar ou igualar o poder dos Estados Unidos”[7]. Em 2019, os gastos militares dos EUA – 732 bilhões de dólares[8] (1 trilhão se adicionarmos o orçamento de inteligência em grande parte sigiloso, mas estimável) – eram maiores que os dez países seguintes juntos. Todo inventário de armas conhecido mostra que os EUA têm uma capacidade muito maior de causar estragos do que qualquer outro país; mas o setor de segurança dos Estados Unidos agora entende que, embora possa mandar aos ares um país, não pode mais subordinar todos os países apenas por meio do poderio militar.

Os EUA usaram seu sistema de aliança anterior do tipo hub and spokes [centros e raios] para estender e consolidar seu poder global. Alguns pilares-chave desse sistema precisam ser claramente compreendidos:

- Os Estados Unidos estavam no centro, enquanto seus principais aliados (Reino Unido, França, Alemanha, Japão e outros) eram seus raios. No limite externo desses raios estavam seus aliados subsidiários, como Colômbia, Egito, Israel, Arábia Saudita, Tailândia e outros. Esses aliados continuam sendo essenciais para o alcance global do poder dos EUA, uma vez que operam contra adversários com total apoio de Washington e fornecem aos militares estadunidenses bases, inteligência e capacidade logística. Qualquer desafio colocado a esses aliados é rapidamente eliminado com toda a força, conforme ficou evidente no ataque ao Iraque (1991) e no Plano Colômbia (1999).

- O surgimento de qualquer “futuro competidor global em potencial”, como o US Defense Planning Guidance [Orientações para o planejamento de defesa] de 1990 afirmava, deveria ser detido por meio do sistema de alianças. A pressão foi construída ao redor da China e Rússia por meio da expansão da Otan na Europa Oriental e com o aumento das forças dos EUA na região da Orla do Pacífico. A eleição de Hugo Chávez na Venezuela (1998), o surgimento de um novo conjunto de líderes sul-americanos de esquerda e um novo impulso para a integração regional (como a Aliança Bolivariana para as Américas – Alba) precisavam ser desestabilizados. Esse desafio começou com uma tentativa de golpe militar contra o governo de Chávez em 2002. Dois anos depois, Jean-Bertrand Aristide, o presidente haitiano progressista eleito por uma maioria esmagadora, foi derrocado com sucesso por um golpe apoiado pelos Estados Unidos. A isso se seguiram as guerras híbridas.

- A cadeia global de commodities desenvolvida para beneficiar as corporações multinacionais ocidentais precisava ser protegida a todo custo. A revolução eletrônica trouxe uma nova era que viu a capacidade de um computador dobrar a cada 18 ou 24 meses. Entre 1955 e 2015, o poder de um computador aumentou mais de um trilhão de vezes. Novas forças produtivas inauguraram o fim do velho sistema fabril industrial, centralizado e grande. O Congresso dos Estados Unidos estendeu as leis de propriedade intelectual para proteção de direitos autorais primeiro para 28 anos em 1976 e depois para cem anos em 1998. Esse sistema pernicioso foi aprovado pela Organização Mundial do Comércio em 1994.

A habilidade de desmontar grandes fábricas, distribuí-las globalmente e introduzir sistemas de depósito just-in-time minou a soberania nacional e o poder sindical. O poder diplomático e militar foi implantado para garantir que nenhuma alternativa a esses arranjos seria possível. Mecanismos como a Guerra às Drogas e a Guerra ao Terror foram usados para atacar quaisquer enfrentamentos à cadeia global de commodities que começou nas “zonas de sacrifício” onde as matérias-primas são extraídas ou cultivadas. - O complexo Dólar-Wall Street, que dominou os sistemas econômicos e financeiros por décadas, não poderia ser desestabilizado por novas moedas globais que poderiam representar uma ameaça ao complexo Dólar-Wall Street de várias maneiras: poderiam ser usadas como reservas e para transações que prejudicariam o dólar; poderiam ser usadas por novos bancos de desenvolvimento ou por procedimentos que enfraqueceriam o FMI e o Banco Mundial; ou ainda serem usadas por novas instituições financeiras para contornar as redes financeiras dominadas pelo Ocidente e enraizadas no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, nos bancos financeiros do eixo Wall Street-City de Londres e Frankfurt e nas redes de transferência de dinheiro (como a do sistema SWIFT sediado na Bélgica).

A guerra ilegal dos EUA no Iraque (2003) e a crise de crédito (2007) mostraram o enfraquecimento do poder dos EUA. A máquina militar dos EUA poderia facilmente destruir as instituições de um país – como ficou demonstrado no Iraque em 2003 e na Líbia em 2011 –, mas não poderia subordinar suas populações. Batalhas podiam ser vencidas, mas não guerras de longo prazo.

A crise de crédito revelou o enfraquecimento interno da economia dos EUA, onde principalmente o consumismo induzido pelo crédito permitiu que o mito do “sonho americano” permanecesse intacto mesmo com a estagnação dos salários e com uma crise estrutural de empregos afligindo a vida da classe trabalhadora e até mesmo da classe média. Entre 1979 e 2018, a média anual dos salários por hora nos EUA, em dólares constantes, diminuiu[9]. Essas fraquezas levaram a um debate sobre o declínio dos EUA, embora seus reservatórios da dominação – como o poder militar, econômico, financeiro e cultural ou “soft power” – permanecessem intactos. Os presidentes George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump não conseguiram reverter a queda da economia estadunidense, mais uma vez mantida pela autoridade global do dólar, entre outros processos.

Em seu discurso de inauguração, em 2017, Trump lamentou a “carnificina” que atingiu a classe trabalhadora e a classe média nos EUA, que viviam próximas a “fábricas enferrujadas espalhadas como lápides pela paisagem de nossa nação”[10]. A solução de Trump para essa “carnificina” foi cinicamente racista, culpando os migrantes sem documentos (e o México), bem como o roubo de propriedade intelectual e a produção subsidiada no exterior (e na China). A agenda de Biden não tem nada substancial a dizer para além do que já disseram Bush, Obama e Trump: reconstruir a economia dos EUA e usar seu poder para defender seus interesses. Como observou o site da campanha de Biden, “Biden nunca hesitará em proteger o povo americano, inclusive, quando necessário, usando a força. Temos os militares mais fortes do mundo – e como presidente, Biden garantirá que continue assim”[11].

Os EUA estão se aproximando de uma posição em que não serão mais a maior economia do mundo, seja qual for a medida, em um futuro próximo. Em paridade de poder de compra (o fluxo físico real de bens e serviços), a economia da China já é 16% maior que a dos EUA. Em 2025, o FMI projeta que será 39% maior. Como acontece com quase todos os países em desenvolvimento, o tamanho da economia chinesa é subestimado quando calculado segundo taxas de câmbio atuais, mas já é 73% do tamanho da economia dos EUA nas taxas de câmbio atuais e, com base nas projeções do FMI, esse número saltará para 90% em 2025.

No final da década, o PIB da China será maior do que o dos EUA, não importa como for medido. Já sentimos a mudança. Lojas e shopping centers trazem ainda as características da cultura dos Estados Unidos, mas seus produtos são feitos na China. Em outras palavras, os EUA continuam definindo a forma, mas a China já fornece o conteúdo. Gradualmente, a forma ficará alinhada ao conteúdo. Uma década atrás, a China tinha pouquíssimas marcas globalmente conhecidas, mas agora Huawei, TikTok, Alibaba e outras são conhecidas em todo o mundo e alvo de comentários diários nos editoriais de economia.

A reação a esses fatos assumiu muitas formas, das quais as mais comuns são também as mais extremadas. Há uma literatura de catastrofismo, uma antecipação do colapso dos EUA de sua posição de grande potência. Essa visão é que a implosão da economia dos EUA – que hoje luta diante da pandemia, apesar das altas em Wall Street e das injeções de crédito do Federal Reserve – levará a uma perda de poder estrutural por parte das instituições dirigidas pelos EUA e ao aumento do uso do poder militar para manter a autoridade do país. Em contraste está a literatura do renascimento, geralmente com base em esperanças e projeções de um segundo “século americano” na ausência de dados sérios. Essa visão sugere que a economia dos EUA é resiliente e o poder do dólar, sacrossanto, além de uma fé inabalável na engenhosidade das empresas sediadas nos EUA que seriam capazes de destruir criativamente antigos setores simplesmente para que voltem a crescer – como uma fênix – com novas invenções para impulsionar o país. O poderio deste, acredita-se, não deriva da General Motors de ontem (agora voltada a serviços financeiros, além de seu papel histórico como uma empresa de automóveis), mas da Microsoft de amanhã.

Nenhuma dessas visões – colapso ou renascimento – é completa. Ambos possuem elementos de verdade, mas apenas parcialmente. Há uma grande debilidade na manutenção da primazia dos EUA, evidenciada pelo fracasso dos EUA em impedir os avanços científicos e tecnológicos da China – entre outros países – o que ameaça o monopólio que os EUA têm sobre a inovação tecnológica. É essa alta tecnologia e o monopólio da renda da propriedade intelectual que impulsionam a economia estadunidense. O conflito com a China é decorrente do reconhecimento, por uma grande parte da elite dos EUA, de que o crescente avanço científico e tecnológico do país asiático é uma ameaça existencial à sua primazia. O “giro para a Ásia” de Obama, em 2015, foi baseado no temor desse aumento e na percepção de que não haveria um Gorbachev chinês para destruir a China internamente.

A ascensão da China representa uma ameaça existencial à hegemonia estadunidense. Assim como a dominação europeia inaugurada em 1492, as tentativas dos EUA de preservar seu domínio global podem ser lidas em termos raciais.

O declínio histórico dos EUA está ocorrendo enquanto ele ainda possui grandes reservas históricas; haverá um longo período no qual os EUA continuarão a realizar contra-ataques diante de seu declínio. Não por acaso a obra Sobre a guerra prolongada de Mao Zedong voltou a ser uma das mais citadas na China.

Parte 2: A Guerra na Eurásia

![]()

Em abril de 2019, o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos divulgou um documento intitulado Regain the Advantage [Retomar a vantagem], no qual apontava para a “nova ameaça de competição que enfrentamos das Grandes Potências. […] Sem um impedimento convencional válido e convincente, China e Rússia serão encorajadas a atuar na região para suplantar os EUA e seus interesses”. O almirante Philip Davidson, líder do Comando Indo-Pacífico, pediu ao Congresso que financiasse “forças combinadas rotativas e avançadas” como a “forma mais confiável de demonstrar aos EUA compromisso e determinação com potenciais adversários”[12]. O relatório tem um espantoso ar de ficção científica e expressa o desejo de criar “redes de ataque de precisão com alta capacidade de sobrevivência” ao longo da Orla do Pacífico, com mísseis – incluindo ogivas nucleares – e instalações de radar de Palau [arquipélago no oeste do Pacífico] ao espaço sideral. Novos sistemas bélicos já em desenvolvimento aumentariam a pressão dos EUA sobre a China e a Rússia ao longo de seus litorais. Essas armas incluem mísseis de cruzeiro hipersônicos, que reduzem o tempo de ataque contra alvos chineses e russos para minutos após o lançamento.

Após o colapso da URSS e do sistema estatal comunista, os EUA descobriram que podiam exercer seu poder sem grandes entraves. Por exemplo, poderiam bombardear o Iraque e a Iugoslávia, e pressionar por um sistema de comércio e investimento que favorecesse seus aliados. Toda a década de 1990 pareceu uma volta da vitória, com os presidentes George H. W. Bush e Bill Clinton exibindo-se em reuniões internacionais, sorrindo para as câmeras e garantindo que todos vissem o mundo através de seus olhos, ao passo que mantinham os “Estados rebeldes” (Irã e Coreia do Norte, por exemplo) na mira de suas armas. Naquele momento, China e a Rússia aparentemente estavam comprometidas com a liderança dos EUA.

Nas décadas seguintes, muita coisa mudou. O crescimento econômico da China foi espetacular. A renda disponível per capita em termos reais cresceu 96,6% apenas no período 2011-2019[13]. Em 23 de novembro último, a China anunciou que havia eliminado a pobreza absoluta em todo o país e usou seu alto nível de investimento para construir infraestrutura dentro do país. Utilizou também sua enorme quantidade de câmbio estrangeiro em auxílios para todo o mundo por meio da Iniciativa de Cinturão e Rota, iniciada em 2013. Enquanto os EUA estavam atolados em suas guerras no Afeganistão, Iraque e outros lugares, a China construiu um sistema de comércio que liga grandes partes do mundo à sua locomotiva econômica. Durante a pandemia de covid-19, a China foi a primeira a quebrar a cadeia de transmissão e a retomar a atividade econômica quase normal. Como consequência, o FMI projeta que quase 60% do PIB global estimado em 2020-2021 será devido ao crescimento chinês.

A chave para o novo período não é apenas seu dinamismo econômico, mas seus vínculos estreitos com a Rússia. As novas conexões impulsionadas pela Iniciativa de Cinturão e Rota estão ocorrendo ao longo do flanco sul da Ásia para a Europa e África. Já suas ligações com a Rússia permitem a integração ao longo do flanco norte da Ásia. Os novos laços entre os dois gigantes asiáticos culminaram em uma série de acordos econômicos e militares assinados nos últimos cinco anos.

Desde os primeiros anos do século XXI, os países do Sul Global – incluindo a China – têm procurado criar instituições regionais e multilaterais baseadas no direito internacional e em uma agenda de desenvolvimento genuína para os povos do mundo. Essas instituições devem transcender o período de primazia dos Estados Unidos em grande escala que se abriu após a queda da URSS. Uma série de iniciativas desse tipo foi desenvolvida, incluindo plataformas regionais – como a Organização de Cooperação de Xangai na Ásia (2001) e a Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) na América Latina e Caribe (2004) –, bem como plataformas mais globais – como o Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (Ibas) (2003) e os Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (2009). A 14a cúpula do Movimento Não-Alinhado em Havana (2006) girou em torno da questão do regionalismo e multilateralismo. Na reunião do Brics, em 2013, os líderes divulgaram a Declaração de eThekwini, que resumiu o espírito dessa iniciativa, indicando seu compromisso com a “promoção do direito internacional, do multilateralismo e do papel central da ONU”, bem como a necessidade de “mais esforços regionais eficazes” para acabar com o conflito e promover o desenvolvimento.

O projeto Brics desenvolveu um conjunto de propostas para a criação de novas instituições multilaterais em substituição às instituições dominadas pelos Estados Unidos. Um Acordo de Reserva de Contingência, por exemplo, foi criado para complementar o FMI com liquidez de curto prazo para países com problemas cambiais, e um Banco Brics foi formado, desafiando o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento. Mas todo o projeto do Brics tinha limites desde o início: não articulava nenhuma alternativa ideológica ou política ao neoliberalismo, carecia de instituições independentes importantes (mesmo o Acordo de Reserva de Contingência usaria dados e análises do FMI) e não tinha capacidade política ou militar para conter a dominação militar dos EUA.

Projetos regionais como a Alba desenvolveram formas alternativas de integração que experimentaram construir relações interestatais e novas instituições. Essa Aliança levou à criação de novas formações regionais, como a União de Nações Sul-Americanas (Unasul, 2004) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac, 2010), e criou um novo banco regional (BancoSul), uma nova moeda virtual (Sucre), uma nova rede de comunicações (ancorada na TeleSur) e uma nova atitude de independência do Sul Global em relação ao poderio estadunidense. Foi precisamente por isso que os EUA gastaram esforços e recursos para minar muitos dos movimentos da Alba, como por meio de um golpe à antiga em Honduras (2009) e um golpe jurídico (lawfare) no Brasil (2016)[14]. Esses ataques contra a integração social e política regional na América do Sul, juntamente com a subordinação do hemisfério ao poder dos EUA, têm sido as características definidoras de suas políticas voltadas para a América Latina e o Caribe nos últimos dois séculos.

As limitações internas do projeto do Brics corroeram seu potencial quando os acontecimentos políticos na Índia (2013) e no Brasil (2016) trouxeram a extrema-direita ao poder. Ambos os países subordinaram imediatamente sua política externa a Washington, sem sequer querer ser parte de qualquer regionalismo ou multilateralismo. Não há mais a possibilidade nem mesmo de um subimperialismo, como argumentou Ruy Mauro Marini em 1965, já que agora essas frações da elite em lugares como Brasil e Índia se contentavam em ocupar os postos designados pelo Departamento de Estado dos EUA em vez de dirigir sua própria política em suas regiões.

A saída do Brasil e da Índia de qualquer liderança efetiva do bloco Brics veio ao lado de tensões políticas na África do Sul, onde o ex-presidente Jacob Zuma transformou o Congresso Nacional Africano (CNA), antes um movimento de libertação nacional, em uma cleptocracia repressiva. Nos últimos cinco anos, o projeto do Brics não conseguiu avançar em nenhuma agenda significativa, embora sua existência continuada como um grupo que inclui as maiores economias em desenvolvimento do mundo tenha algum significado. Apesar das diferenças, China, Índia e Rússia também continuaram a cooperar na Organização de Cooperação de Xangai.

É nesse contexto que assistimos ao crescimento da aliança chinesa e russa, impulsionada pelos ataques dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais e pelo desgaste do Brics. Um grande abismo entre a China e a Rússia havia surgido durante a disputa sino-soviética de 1956, e as tensões entre os dois países continuaram a persistir nos anos imediatamente posteriores à queda da URSS, com uma Moscou inicialmente flexível olhando para o Ocidente em busca de alianças. Foi apenas em 2008 que ambas as nações finalmente resolveram uma disputa de fronteira de longa data, abrindo caminho para os laços do período atual.

Nesse período, os legisladores dos EUA procuraram encurralar uma Rússia enfraquecida em um projeto para cercar a China. O Ocidente exagerou e tentou colocar a Rússia de joelhos por meio da expansão da Otan em direção à Europa Oriental, quebrando uma promessa feita durante a dissolução da República Democrática Alemã (RDA). O poder russo parecia destinado a ser totalmente drenado quando o Ocidente ameaçou os dois únicos portos de água quente da Rússia em Sebastopol (Crimeia) e em Tartus (Síria). Um conjunto de outras ações agressivas do Ocidente contra a Rússia – incluindo a expulsão do país do G8 em 2014 e um severo regime de sanções instituído pelos EUA – atingiu vitais interesses russos, ofendeu enormemente a opinião nacional russa, que estava profundamente envolvida com os eventos na Ucrânia, e empurrou a Rússia para um maior alinhamento com a China.

Em 2019, os presidentes dos dois países, Xi Jinping e Vladimir Putin, falaram no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, uma reunião anual de negócios iniciada em 1997, cujo escopo inclui cada vez mais a avaliação das relações da Rússia com a Ásia, bem como com o Ocidente. Xi e Putin falaram dos laços próximos entre seus países, enfatizando que os dois haviam se encontrado pessoalmente pelo menos trinta vezes desde 2013. Entre os muitos acordos para incrementar o comércio, os dois líderes concordaram em aumentar o comércio bilateral usando o rublo e o yuan – em vez do dólar – para reconciliar os pagamentos transnacionais. Essa esnobada não foi a única coisa que alarmou Washington. O mesmo aconteceu com o aumento nas vendas de armas entre os dois países, que veio junto com exercícios militares conjuntos mais frequentes: em setembro de 2018, um terço dos soldados russos participou dos exercícios militares Vostok 2018 entre as duas potências[15]. Em outubro de 2020, quando Putin foi questionado se formaria com a China uma “aliança militar”, ele respondeu: “Não precisamos disso, mas, em teoria, é perfeitamente possível imaginar”[16].

O enfraquecimento da Rússia em termos políticos e militares certamente fez parte da expansão da Otan para o leste, mas a China tem sido o principal alvo econômico dos EUA e seus aliados. Em particular, há grande ansiedade em relação ao desenvolvimento das empresas chinesas de alta tecnologia que produzem equipamentos e softwares para telecomunicações, robótica e inteligência artificial, entre outras. Uma coisa era a China ser a oficina do mundo, seus trabalhadores serem empregados por corporações multinacionais, enquanto suas próprias empresas permaneciam no setor de tecnologia média; outra é se tornar um importante produtor tecnológico mundial. Essa é a razão pela qual o governo dos EUA, empurrado por empresas do Vale do Silício, foi atrás da Huawei e da ZTE. Em abril de 2019, o Conselho de Inovação em Defesa dos EUA observou:

O líder do 5G deve ganhar centenas de bilhões de dólares em receita na próxima década, com ampla criação de empregos em todo o setor de tecnologia sem fio. O 5G também tem o potencial de revolucionar outras indústrias, já que tecnologias como veículos autônomos obterão enormes benefícios com a transferência de dados mais rápida e maior. O 5G também aprimorará a Internet das Coisas (IoT, sigla em inglês), aumentando a quantidade e a velocidade do fluxo de dados entre vários dispositivos, e pode até mesmo substituir o backbone de fibra ótica usado em tantos lares. O país que possuir 5G possuirá muitas dessas inovações e definirá os padrões para o resto do mundo[17].

Esse país provavelmente não será os EUA. Mesmo o Defense Innovation Board [Conselho de Inovações em Defesa] admite que nem a AT&T nem a Verizon serão capazes de fabricar o tipo de transmissor necessário para os novos sistemas. Tampouco é provável que a Suécia (Ericsson) ou a Finlândia (Nokia) consigam, já que as empresas chinesas estão muito à frente. Essa é uma grave ameaça às perspectivas futuras da economia dos EUA, razão pela qual o governo tem usado todos os instrumentos para restringir o crescimento da China.

Nenhuma das acusações amplamente falsas contra as empresas chinesas (de roubo de propriedade intelectual ou de erosão da privacidade) dissuadiu clientes em todo o mundo. O que impediu as perspectivas comerciais dessas empresas foi a pressão política direta dos EUA sobre os governos para conter ou proibir a entrada da Huawei e da ZTE. Os EUA reconhecem que o rápido crescimento tecnológico chinês é uma ameaça geracional à principal vantagem que tiveram nas últimas décadas, ou seja, sua superioridade tecnológica. É para evitar a ascensão tecnológica do país asiático que os EUA têm usado todos os recursos, desde a pressão diplomática até a militar, mas nenhuma delas parece estar funcionando.

A China, por enquanto, está decidida. Não está disposta a recuar e desmantelar seus ganhos tecnológicos. Nenhuma resolução é possível a menos que haja um reconhecimento da realidade: a China é igual ou mais avançada do que o Ocidente em termos de produção tecnológica em alguns setores, e a tendência é isso aumentar gradualmente, e não é nada que precise ser ou possa ser revertido por meio da guerra.

Em 2001, o então vice-presidente da China, Hu Jintao, disse que “a multipolaridade constitui uma base importante na política externa chinesa”[18]. A China continua comprometida com a multipolaridade, evitando qualquer perspectiva de um “século chinês” após o “século americano”. A posição chinesa é espelhada em alguns dos documentos estratégicos dos EUA, como o relatório do Conselho Nacional de Inteligência dos EUA, de 2012, que afirma que “até 2030, nenhum país – os EUA, a China ou qualquer outro grande país – será um poder hegemônico”[19]. O que existirá, em vez disso, é um “poder difuso”. Mas outros membros da comunidade de análise estratégica dos Estados Unidos, como Richard N. Haass, presidente do Conselho de Relações Exteriores, argumentam que, se os Estados Unidos não continuarem sua “liderança” da ordem global, a alternativa “não é uma era dominada pela China ou qualquer outro país, mas sim um tempo caótico em que os problemas regionais e globais oprimirão a vontade coletiva mundial e a capacidade de enfrentá-los”[20].

A multipolaridade, ou um declínio na primazia dos EUA, afirma Haass, trará o caos: “Os americanos não estariam seguros ou seriam prósperos em tal mundo”, escreveu Haass em Foreign Policy Begins at Home [Política externa começa em casa] (2013). “Nossa Idade das Trevas já foi suficiente; a última coisa que precisamos é outra”[21]. Para liberais como Haass e neofascistas como Trump, não há substituto para a primazia dos EUA. É esse fracasso das elites dos EUA em compreender a inevitabilidade de um futuro multipolar que as leva a novas guerras frias, perigosas intervenções militares e guerras híbridas de todos os tipos.

Parte 3: Guerra híbrida

Em 2015, Andrew Korybko publicou um livro fascinante chamado Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change [Guerras híbridas: a abordagem adaptativa indireta para a mudança de regime]. Por meio da leitura de documentos militares públicos e vazados dos EUA, Korybko expôs as várias estratégias usadas para derrubar governos tidos como entraves ao poder dos EUA. Korybko explica o objetivo de uma guerra híbrida citando o documento do Exército estadunidense classificado como Special Forces Unconventional Warfare [Forças Especiais para Guerras não Convencionais]: “degradar o aparato de segurança do governo (os elementos militares e policiais do poder nacional) ao ponto em que o governo fique suscetível à derrota”. A questão nem sempre é substituir um governo hostil aos interesses dos EUA por outro favorável a ele. “Em sua essência, a guerra híbrida é o caos administrado”[22], escreve Korybko. Um conflito de baixa intensidade que gradualmente esvazia o país de sua resiliência e cria confusão na região é talvez o objetivo dos tipos de conflitos que são processados por guerras de informação e sanções, dois elementos-chave no conjunto de ferramentas da guerra híbrida.

A guerra híbrida liderada pelos Estados Unidos se desdobra de forma mais feroz contra o Irã e a Venezuela, países que vêm sendo enfraquecidos pela guerra de informação e pelo caos no mercado de petróleo. O que impede esses países de entrar em colapso diante de tal pressão são as reservas de legitimidade produzidas por seus próprios processos sociais e políticos. Na Venezuela, por exemplo, a mobilização regular do povo tanto para manifestações como para o trabalho prático de reprodução social em escala comunitária afirma a legitimidade popular de seu processo revolucionário. As guerras híbridas nem sempre têm êxito, mas – mesmo quando não o fazem – ameaçam os laços sociais básicos entre as pessoas.

Com base em Korybko e em uma série de documentos do governo dos EUA, aqui estão quatro dos aspectos mais importantes da estratégia de guerra híbrida:

![]()

- Guerra informacional. Em 1989, William Lind, um autor que ajudou a desenvolver a teoria da guerra de quarta geração (um sinônimo para guerras híbridas), escreveu que “as notícias de televisão podem se tornar uma arma operacional mais poderosa que as divisões blindadas”[23]. Controlar informações e definir pessoas e eventos molda a maneira como os conflitos são entendidos. O controle sobre o enredo é essencial, mas esse controle não pode ser visto como propaganda nua e crua. A narrativa é tão cuidadosamente definida que tudo o que vem de um “Estado pária” é interpretado como falso, e o que os EUA e seus aliados dizem é visto como verdadeiro. Mesmo que sejam feitas declarações falsas – como a de que o Iraque tinha armas de destruição em massa –, elas são consideradas erros e não mentiras.

Ideias racistas profundamente arraigadas são mobilizadas para construir certos líderes como ditadores – ou mesmo como genocidas – enquanto os líderes ocidentais que enviam bombardeiros para aniquilar cidades são vendidos como humanitários. Esse exercício básico de branding de líderes políticos é característico do poder da guerra de informação. Os Estados Unidos podem ser responsáveis por mais de um milhão de mortos no Iraque, mas sempre será Saddam Hussein – e não George W. Bush – quem será visto como um criminoso de guerra e, portanto, merecedor de seu terrível destino. Os muçulmanos são sempre terroristas, os russos sempre mafiosos ou espiões, e o Estado considerado um adversário não é mais liderado por um governo, mas por um “regime”. Reivindicações descontroladamente desequilibradas sobre violações dos direitos humanos se tornam uma ferramenta central para deslegitimar dissidentes, seja por Estados seja por movimentos populares. Há uma “porta giratória” entre a Human Rights Watch, uma organização criada por atores dos EUA durante a Guerra Fria, e funcionários de política externa do governo dos EUA.

- Guerra diplomática. Remover o representante legítimo de um país de um órgão multilateral é uma maneira astuta de deslegitimar o governo do país. Os EUA retiraram Cuba da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1962 como punição exemplar a qualquer país que desafiasse os EUA. Mas Cuba não invadiu os Estados Unidos; foi o contrário, no episódio conhecido como Invasão da Baía dos Porcos, em 1961, e, se a Carta da OEA fosse cumprida, os Estados Unidos deveriam perder seu assento no organismo. Mas como este é um instrumento do poder dos EUA, foi Cuba quem teve que se retirar. Expulsar o embaixador, pressionar aliados a fazerem o mesmo, isolar o país nas Nações Unidas – tudo isso faz parte dos mecanismos eficazes de uma guerra diplomática.

- Guerra econômica. As sanções estadunidenses e secundárias são impostas ao adversário, que deve lutar para romper o embargo estabelecido. Essas sanções impedem o país visado de utilizar os canais normais de financiamento, incluindo o sistema SWIFT e as redes bancárias internacionais. Evitam, assim, que o país importe bens essenciais ou que inclusive possa pagar empresas de transporte pelo trânsito de bens que outros estariam plenamente satisfeitos em vender; impedem o acesso às contas bancárias do país em outros Estados e a fundos-chave de desenvolvimento oferecidos pelo Banco Mundial e fundos de emergência oferecidos pelo FMI. Em janeiro de 2019, quando houve uma tentativa de golpe na Venezuela, o embaixador Idriss Jazairy, Relator Especial da ONU sobre o impacto negativo das medidas coercivas unilaterais, disse: “Estou especialmente preocupado em ouvir relatos de que essas sanções visam mudar o governo Venezuela. A coerção, seja militar seja econômica, nunca deve ser usada para buscar uma mudança de governo em um Estado soberano. O uso de sanções por poderes externos para derrubar um governo eleito viola todas as normas do direito internacional”[24].

- Guerra política. Todo o espectro de informação e guerra diplomática é usado para minar a legitimidade política de um governo e para lançar dúvidas sobre todo o sistema político do país sob ataque. Os processos eleitorais são descritos como fraudulentos, os líderes políticos são difamados, o próprio sistema legal é usado contra os líderes políticos populares através de um processo conhecido como lawfare, e a fé em todo o sistema político é corroída. Financiamentos são fornecidos a “grupos de oposição”, incluindo organizações não governamentais, que muitas vezes se tornam instrumentos das velhas elites. A difícil situação econômica criada pela guerra econômica cria sérias tensões internas, que são atribuídas ao governo por essa “oposição” e não à guerra econômica. Fundos e apoio político são então concedidos à população insatisfeita que, sentindo o peso dessa guerra política, começa a apoiar a mudança de governo. As mídias sociais são utilizadas como uma arma contra o governo, conforme descrito em Special Forces Unconventional Warfare [Forças Especiais para Guerras não Convencionais], o já citado documento de 2010. Esta é uma “revolução colorida”, uma revolução dos de cima e não dos de baixo. Se há repressão policial contra os protestos, mesmo que para deter mobilizações que aterrorizam bairros populares e agridem fisicamente a população, essa repressão é mostrada como autoritária ou mesmo genocida. Em seguida, o clamor por “intervenção humanitária” começa a levar a uma intervenção militar aberta dos Estados Unidos. O Estado Maior Conjunto dos EUA, o Joint Vision 2020, sugere que um dos objetivos é promover o caos na sociedade-alvo por meio das chamadas “operações de informação” (incluindo “operações psicológicas” e “ataques a redes de computadores”).

Em uma guerra híbrida, o agressor tem como alvo as vulnerabilidades de uma sociedade por meio desses aspectos da guerra não militar (informacional, diplomática, econômica e política) e aprofunda o caos por meio de atos de sabotagem e ameaças de invasão. A pressão aumenta sobre a sociedade-alvo, na qual a solidariedade e a resistência são chamadas para evitar o colapso social e político total.

Entre as técnicas de guerra híbridas que os EUA empregam contra a China estão a retórica hostil contra o governo e o povo chinês, distorções sobre eventos em Hong Kong, Taiwan e Xinjiang e a descrição da pandemia de coronavírus como um “vírus chinês”. A evidência não é tão importante aqui quanto o uso de ideias racistas e anticomunistas mais antigas para demonizar o país asiático. Mas essas técnicas não tiveram sucesso na China, onde a classe média – o alvo de uma “revolução colorida” – não tem nenhum apetite por derrubar o governo e demonstra estar satisfeita com os rumos do país, cujo governo tem se esforçado para melhorar os padrões de vida e foi capaz – ao contrário dos governos ocidentais – de enfrentar a pandemia do coronavírus. Um estudo da Universidade de Harvard publicado em julho de 2020 mostra que o governo liderado pelo Partido Comunista da China aumentou sua aprovação de 2003 a 2016, em grande parte por causa dos programas de bem-estar social e da luta contra a corrupção impulsionada tanto pelo Partido Comunista da China quanto pelo governo. A aprovação geral é de 95,5%[25].

![]()

A época de dominação europeia do planeta, inaugurada em 1492, chegará ao fim. Na verdade, já podemos vislumbrar seu fim. Mas surgem questões importantes. Não sabemos quanto tempo levará o processo, quão efetiva e devastadora será a resistência liderada pelos EUA, ou o que irá substituí-la. Nossa tarefa é continuar, no presente, a resistência que em 1804 derrotou as potências escravistas no Haiti, até que haja outra data para colocar ao lado de 1492, uma data que marque o fim da dominação do planeta pela Europa e suas colônias.

Notas

[1] Peter Linebaugh; Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra: The Hidden History of the Revolutionary Atlantic, Boston: Beacon Press, 2000.

[2] Dan Sperling, ‘In 1825, Haiti Paid France $21 Billion To Preserve Its Independence – Time For France To Pay It Back’, Forbes, 6 dez. 2017. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/12/06/in-1825-haiti-gained-independence-from-france-for-21-billion-its-time-for-france-to-pay-it-back. Acesso em: 7 dez. 2020.

[3] Citação retirada de Melvyn Leffler. A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1992), p.18-19.

[4] Leia mais sobre a repressão ao Partido Comunista da Indonésia após o golpe de 1965 em nosso dossiê: O legado do Lekra: organizando a cultura revolucionária na Indonésia, 1 dez. 2020.

[5] “Excerpts From Pentagon’s Plan: Prevent the Re-Emergence of a New Rival”, New York Times, 8 mar. 1992. Disponível em: https://www.nytimes.com/1992/03/08/world/excerpts-from-pentagon-s-plan-prevent-the-re-emergence-of-a-new-rival.html. Acesso em: 7 dez. 2020.

[6] Vijay Prashad, Balas de Washington: uma história da CIA, golpes e assassinatos (São Paulo: Expressão Popular, 2020).

[7] U.S. National Security Strategy: Transform America’s National Security Institutions to Meet the Challenges and Opportunities of the 21st Century’, U.S. Department of State Archive, 20 set. 2001. Disponível em: https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/wh/15430.htm. Acesso em: 7 dez. 2020.

[8] Nan Tian; Alexandra Kuimova; Diego Lopes da Silva; Pieter D. Wezeman; Siemon T. Wezeman, ‘Trends in World Military Expenditure, 2019’, Stockholm International Peace Research Institute, abr. 2020. Disponível em: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf. Acesso em: 7 dez. 2020.

[9] John Schmitt; Elise Gould; Josh Bivens, ‘America’s slow-motion wage crisis’, Economic Policy Institute, 13 set. 2018. Disponível em: https://www.epi.org/publication/americas-slow-motion-wage-crisis-four-decades-of-slow-and-unequal-growth-2/. Acesso em: 7 dez. 2020.

[10] Donald J. Trump, ‘Inaugural Address: Remarks of President Donald J. Trump – as prepared for delivery’, The White House, 20 jan. 2017. Disponível em: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/. Acesso em: 7 dez. 2020.

[11] ‘The Power of America’s Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to Meet the Challenges of the 21st Century’, Joebiden.com, jul. 2019. Disponível em: https://joebiden.com/americanleadership. Acesso em: 7 dez. 2020.

[12] ‘National Defense Authorization Act (NDAA) 2020 Section 1253 Assessment Executive Summary: Regain the Advantage’, U.S. Indo-Pacific Command, 5 abr. 2020. Disponível em: https://int.nyt.com/data/documenthelper/6864-national-defense-strategy-summ/8851517f5e10106bc3b1/optimized/full.pdf. Acesso em: 7 dez. 2020.

[13] ‘Factbox: How close is China to complete building a moderately prosperous society in all respects’, Xinhua, 2 ago. 2020. Disponível em: http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/02/c_139259082.htm. Acesso em: 7 dez. 2020.

[14] Para saber mais, leia nosso dossiê n.5 de 1 jun. 2018: Lula e a Batalha pela Democracia. Disponível em: https://www.thetricontinental.org/pt-pt/dossie-5-lula-a-a-batalha-da-democracia/. Acesso em: 7 dez. 2020.

[15] ‘Russia and China hold the biggest military exercises for decades’, The Economist, 6 set. 2018, Disponível em: https://www.economist.com/europe/2018/09/06/russia-and-china-hold-the-biggest-military-exercises-for-decades. Acesso em: 7 dez. 2020.

[16] Vladimir Isachenko, ‘Putin: Russia-China military alliance can’t be ruled out’. AP News, 22 out. 2020. Disponível em: https://apnews.com/article/beijing-moscow-foreign-policy-russia-vladimir-putin-1d4b112d2fe8cb66192c5225f4d614c4. Acesso em: 7 dez. 2020.

[17] Milo Medin; Gilman Louie. ‘The 5G Ecosystem: Risks & Opportunities for DoD Defense Innovation Board’. Colaboradores: Kurt DelBene; Michael McQuade; Richard Murray; Mark Sirangelo. Defense Innovation Board, 3 abr. 2019. Disponível em: https://media.defense.gov/2019/Apr/04/2002109654/-1/-1/0/DIB_5G_STUDY_04.04.19.PDF. Acesso em: 7 dez. 2020.

[18] ‘Multipolarity Plays Key Role in World Peace: Chinese Vice President’, People’s Daily, 6 nov. 2001. Disponível em: http://en.people.cn/english/200111/05/eng20011105_83945.html. Acesso em: 7 dez. 2020.

[19] National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds (Washington, DC: Office of the Director of National Intelligence, 2012), iii.

[20] Richard Haass, ‘How to Build a Second American Century’, Washington Post, 26 abr. 2013; Stephen Brooks; William C. Wohlforth, World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy. Princeton: Princeton University Press, 2008.

[21] Richard Haass, Foreign Policy Begins at Home. New York: Basic Books, 2013.

[22] Andrew Korybko, Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change (Moscow: Peoples’ Friendship University of Russia, 2015). Disponível em: https://orientalreview.org/wp-content/uploads/2015/08/AK-Hybrid-Wars-updated.pdf. Acesso em: 7 dez. 2020

[23] William S. Lind and Gregory A. Thiele, 4th Generation Warfare Handbook (Kouvola: Castalia House, 2015).

[24] ‘Venezuela sanctions harm human rights of innocent people, UN expert warns’, United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, 31 jan. 2019. Disponível em:

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E. Acesso em: 7 dez. 2020).

[25] Dan Harsha, ‘Taking China’s pulse’, The Harvard Gazette, 9 jul. 2020. Disponível em:

https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/. Acesso em: 7 dez. 2020.